Geschichte mit Zukunft

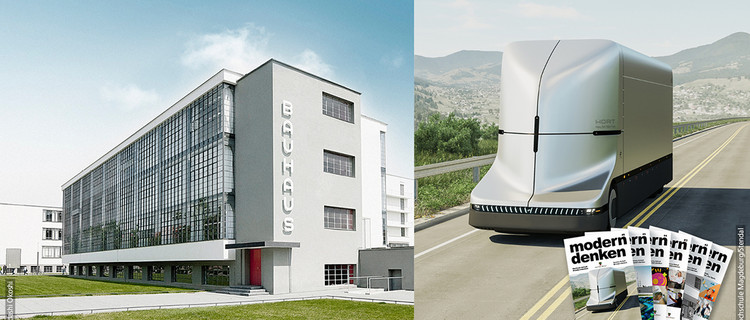

#moderndenken war hier schon immer angesagt: Das heutige Sachsen-Anhalt ist Heimat bahnbrechender Innovationen in Wissenschaft und Technik und kann eine lange Tradition wichtiger Meilensteine der Industriegeschichte vorweisen. Hier stand die erste deutsche Dampfmaschine, entwickelte sich der erste Industriekonzern, wurde der Farbfilm erfunden und das erste Ganzmetall-Flugzeug.

Das Netzwerk Industriekultur pflegt wichtige Zeugnisse der Technikgeschichte – und überführt die Tradition des modernen Denkens so in die Zukunft.

Braunkohle, klassische Schwerindustrie oder Chemie haben im 20. Jahrhundert komplette Landschaften verändert, waren andererseits wirtschaftliches Rückgrat der ganzen Region. Als eines der traditionsreichsten Industriezentren Europas ist und war das heutige Gebiet Sachsen-Anhalts immer wieder Heimat wegweisender Innovationen von der ersten Kunstfaser der Welt bis zum Beginn der Bauhaus-Moderne in der Architektur.

Aus dem Bauhaus kam die Idee, die industrielle Geschichte Sachsen-Anhalts in die Zukunft zu überführen – durch eine kulturelle Transformations-Strategie. Um zu zeigen, was technisch trotz teils widriger Bedingungen alles möglich war, die Idee von Pioniergeist, Kraft und technischer Ästhetik zu bewahren. Es geht um die Verknüpfung bedeutender Pionierleistungen regionaler Industriegeschichte mit zukunftsweisenden Innovationen und Technologien. Thies Schröder, einer der Koordinatoren der Netzwerkstelle Industriekultur in Sachsen-Anhalt, erklärt es so: „Wir nutzen die aktuellen Transformationsprozesse, um gemeinsam mit aktiven Unternehmen der heutigen Industriekultur den Strukturwandel besser zu verstehen und zu gestalten.“

Wichtiges Beispiel für gelebte Industriekultur ist Ferropolis, die Stadt aus Eisen bei Gräfenhainichen. Wo bis vor 35 Jahren Braunkohle geschürft wurde, befindet sich jetzt ein riesiges Freizeit- und Festival-Gelände. Thies Schröder ist, sozusagen in Zweit-Funktion, als Geschäftsführer zuständig für die Erhaltung und Zukunft von Ferropolis als Museum, als Tourismus-Magnet und als Veranstaltungsort für Musikfestivals oder Sportereignisse.

Ein frischer Wind bläst über den Gremminer See, zerzaust die Wasseroberfläche, die Kiefern am sandigen Ufer, verfängt sich rauschend und summend in den Stahlkonstruktionen der fünf Bergbau-Ungetüme, riesige, bis zu 2000 Tonnen schwere Braunkohlebagger aus einer inzwischen vergangenen Zeit. Thies Schröder steht auf der Aussichtsplattform des Absetzers „Medusa“, hat aus 20 Metern Höhe einen perfekten Überblick über die Halbinsel Ferropolis. Bis 1991 war hier der Tagebau Golpa Nord. Mehr als 70 Millionen Tonnen Braunkohle wurden aus der Erde geholt, als Futter für die immer hungrigen Kraftwerke im benachbarten Zschornewitz und Vockerode.

Ferropolis ist nur ein Ort im stetig wachsenden Netzwerk Industriekultur. Das Bewusstsein wächst, den Zeugnissen großer Meisterleistungen der industriellen Entwicklung im Land ein neues Leben und eine lebendige Zukunft zu geben.

Einmal im Jahr ist in Sachsen-Anhalt Tag der Industriekultur. 2024 waren 70 Teilnehmer aus dem ganzen Land dabei. 2025 waren es schon 100. Schröder: „Das zeigt, welche ungeheure Dynamik in dem Thema steckt.“ Spannend ist in dem Zusammenhang auch der Generationswechsel. Bislang beteiligen sich bei der ehrenamtlichen Pflege der Industriekulturgüter mehrheitlich Menschen, die in ihrem Berufsleben früher mit Tagebau oder Industrie zu tun hatten. Jetzt werden es immer mehr junge Menschen, die das Industriezeitalter nicht aus eigenem Erleben kennen, sondern einfach vom Thema fasziniert sind.

Starke Geschichte, große Ideen: Beispiele für Innovationen aus Sachsen-Anhalt

1. deutsche Dampfmaschine

1779 nahm in der Braunkohlengrube Altenweddingen bei Schönebeck die erste Dampfmaschine Preußens den Betrieb auf – ein Import aus England. 1785 folgte ein weiterer Meilenstein: Im König-Friedrich-Schacht bei Hettstedt wurde die erste in Deutschland gebaute Dampfmaschine nach dem Vorbild von James Watt in Betrieb genommen. Der preußische Ingenieur Carl Friedrich Bückling hatte auf Reisen nach England dafür Baupläne erstellt – eine frühe Form der Industriespionage im Auftrag von König Friedrich II. Die Maschine pumpte Grubenwasser aus dem Kupferschieferbergwerk und markierte den Beginn der industriellen Entwicklung im deutschen Raum. Ihr Nachbau ist heute im Mansfeld-Museum zu sehen – ein Stück Technikgeschichte.

Erster Industriekonzern

Im Jahr 1810 erwarb der Magdeburger Unternehmer Johann Gottlob Nathusius das Gut Althaldensleben vor den Toren der Stadt. Dort baute er nach und nach über 30 Betriebe auf, darunter eine Tabakfabrik, eine Zuckerraffinerie, ein Braunkohlenbergwerk, eine Tuch- und Maschinenfabrik sowie Landwirtschaftsbetriebe. Durch eine zentrale Verwaltung schuf er Synergien, senkte die Kosten und steigerte die Effizienz. Das Ergebnis war der erste Industriekonzern Deutschlands. Ein Vorbild für moderne Holdingstrukturen.

Sprachrohr der Techniknation Deutschland

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) wurde am 12. Mai 1856 im idyllischen Alexisbad im Harz – auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts – gegründet. Heute zählt der VDI rund 130.000 Mitglieder und ist das Sprachrohr der Techniknation Deutschland. Seine Mission: Technik fördern, Talente entdecken, Zukunft gestalten! Der Verein veröffentlicht technische Regelwerke, vergibt Prüfzeichen und gibt klugen Köpfen eine Bühne. Ein Stück Ingenieursgeschichte mit Wurzeln in Alexisbad.

Automobilpionier

Zu den Vätern des Automobils in Deutschland zählt Friedrich Lutzmann aus Nienburg (Saale). Neben Carl Benz und Gottlieb Daimler war er einer von vier Ausstellern auf der ersten Internationalen Automobil-Ausstellung in Berlin im Jahr 1897. Bereits 1894 baute er seinen ersten benzinbetriebenen Motorwagen mit Einzylindermotor (1,5 PS). Das Fahrzeug mit Holzspeichenrädern glich einer motorisierten Kutsche und war eines der ersten seiner Art. Lutzmann fuhr es selbst durch Dessau und sorgte für Aufsehen – als einer der frühesten „Autofahrer“ Deutschlands. Die Gebrüder Opel kauften 1899 seine Dessauer Motorwagenfabrik und machten ihn zum Direktor der Opel-Fahrzeugwerke. Ein echter Technikpionier aus dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts!

Deutschlands älteste Schokoladenfabrik

Die Halloren Schokoladenfabrik in Halle (Saale) wurde bereits 1804 gegründet. Damit ist sie die älteste bis heute produzierende Schokoladenfabrik Deutschlands. Berühmt für ihre Halloren-Kugeln, produziert sie heute auch Designpralinen, Schokobecher und Trüffel. Ein süßer Blickfang ist das Schokoladenmuseum mit gläsernem Schaugang. Der erste Schokoladenautomat der Welt wurde übrigens 1888 in Wittenberg erfunden – ein technisches Meisterstück.

Farbfilm made in Wolfen

1936 wurde es bunt – dank kluger Köpfe auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts. In der Agfa-Filmfabrik in Wolfen entwickelten drei Chemiker den ersten praxis- und markttauglichen Mehrschichtfarbfilm der Welt: Agfacolor. Alle Farbschichten auf einem Streifen – einfacher als der US-Kodachrome, technisch brillant. Die Erfindung setzte weltweit Maßstäbe, wurde kopiert und veränderte die Filmwelt. Direkt aus Wolfen ging es auf die große Leinwand – erst in Deutschland, dann rund um den Globus.

Aus Köthen: das erste „Handy“

Der aus Köthen stammende Tüftler Paul Schmidt erfand 1896 die Trockenbatterie und 1906 die erste batteriebetriebene Taschenlampe. 1937 ließ er ein besonders handliches Modell unter dem Namen „Daimon-Handy“ schützen – das erste „Handy“ Deutschlands. Sein Unternehmen exportierte Lampen und Batterien in über 50 Länder. Mit rund 50 Patenten war Schmidt ein Tüftlergenie. Zwar war sein „Handy” kein Telefon für die Hosentasche, aber es ist ein leuchtendes Beispiel für Erfindergeist aus Köthen!

Dessau hebt ab

Am 25. Juni 1919 hob in Dessau mit der Junkers F 13 ein Meilenstein der Luftfahrt ab: das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug der Welt. Von Hugo Junkers konstruiert, setzte sie neue Maßstäbe in Technik und Komfort. Am 13. September 1919 stellte die F 13 einen Höhenweltrekord von 6.750 Metern mit acht Personen an Bord auf. Damit wurde auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts Luftfahrtgeschichte geschrieben und Dessau zum Ausgangspunkt einer neuen Ära der zivilen Luftfahrt.

Schiffe über der Elbe

Bei Hohenwarthe nahe Magdeburg schwebt der Mittellandkanal spektakulär über der Elbe hinweg – dank der Trogbrücke, der längsten Kanalbrücke Europas! Mit 918 Metern Länge verbindet sie seit 2003 den Mittellandkanal mit dem Elbe-Havel-Kanal und erspart der Binnenschifffahrt einen zwölf Kilometer langen Umweg. Das Bauwerk ist ein Meisterstück deutscher Ingenieurskunst: 34 Meter breit, 4,25 Meter tief und mit einer speziellen Luftsprudelanlage ausgestattet, die das Wasser in Bewegung hält und so Eisbildung verhindert – für einen ganzjährigen Betrieb. Ein Jahrhundertbauwerk und Highlight für Technikfans. Vorläufer, aber noch immer für touristische Zwecke in Betrieb, ist das Schiffshebewerk Rothensee in direkter Nachbarschaft. 1938 gebaut, überwindet das Meisterwerk mittels schwimmendem Trog die Differenz zwischen Elbe und Mittellandkanal – je nach Wasserstand zwischen 11 und 18 Meter.

Eisenbahngeschichte

In Halle (Saale) geht es um Industriekultur auf Schienen. Das DB Museum in Halle (Saale) ist ebenfalls Teil des Netzwerks Industriekultur Sachsen-Anhalt und seit 2003 Außenstandort des DB Museums in Nürnberg. Im historischen Lokschuppen IV beherbergt es Baureihen der Deutschen Reichsbahn aus der ehemaligen DDR sowie eine Ausstellung zur Eisenbahngeschichte der Region und zur Lokversuchsanstalt Halle.