Zukunftsorte

Wo Neues entsteht

Schon immer war das Gebiet, das heute das Bundesland Sachsen-Anhalt ist, eine dynamische Region mit großem Zukunftspotenzial. Hier treffen seit Jahrhunderten Innovationsgeist und Unternehmertum auf gut ausgebildete Fachkräfte und attraktive Standorte. Zwei Universitäten und neun Hochschulen sorgen für akademischen Fachkräfte-Nachwuchs, an 29 wirtschaftsnahen Forschungsinstituten. Die Voraussetzungen sind hervorragend.

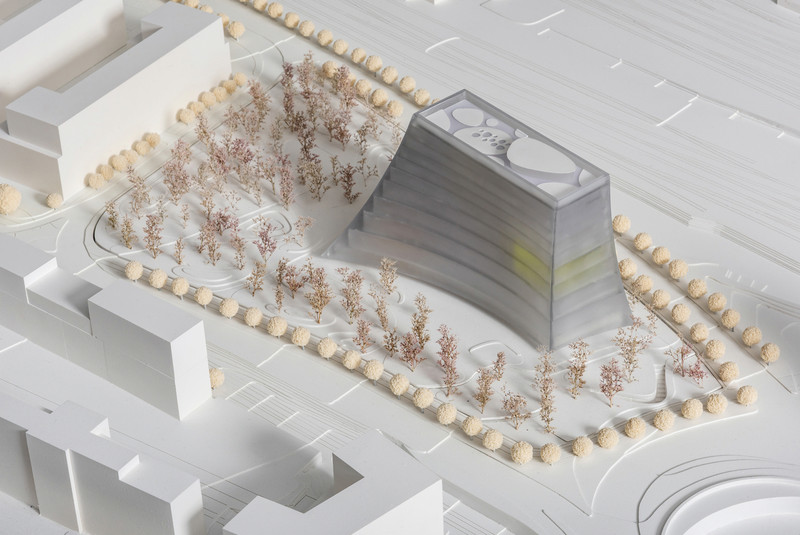

Zukunftsland Sachsen-Anhalt: Mitten in Halle (Saale) am Verkehrsknoten Riebeckplatz entsteht mit dem Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation die bundesweite Schaltstelle zu den wichtigen Fragen um Geschichte und Gegenwart, Ost und West, Deutschland und Europa. Wo heute Parkplatz-Beton und kurzgeschnittener Rasen dominieren, soll ab 2028 ein Bau mit futuristischer Glasfassade entstehen.

Der geplante Zwölfgeschosser erinnert äußerlich an ein Tortenstück oder ein riesiges Segel. Im Innern befindet sich ein Begegnungszentrum für Experten aus Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik – aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Hier werden rund 200 Mitarbeiter tätig sein. Die Bauzeit beträgt drei Jahre, die Baukosten von rund 200 Millionen Euro übernimmt der Bund.

Andrea Wieloch ist seit 2007 im Ausstellungsbereich tätig, jetzt als Expertin für Teilhabe und beim Zukunftszentrum für den Bereich Ausstellung, Dialog und Kultur verantwortlich: „Wie haben Menschen die Umbrüche seit 1989/90 erfahren? Wo stehen wir heute? Und wie wollen wir vor diesem Hintergrund unsere gemeinsame Zukunft gestalten? Im Zukunftszentrum geht es um eine neue Kultur des Miteinanders und um gesellschaftliche Handlungsfähigkeit.“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff freut sich: „Halle ist ein idealer Ort für dieses Zentrum. Das wissenschaftliche und kulturelle Umfeld der Stadt genügt höchsten Ansprüchen. Wir brauchen mehr Gemeinsamkeit und mehr Verständnis füreinander. Das geht nur, wenn wir mehr übereinander wissen.“

Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt: „Die Stadt Halle rückt ein Stück mehr in das Zentrum Europas! Wir bekommen eine Einrichtung mit internationaler Strahlkraft, die der Gesamtentwicklung und Wirkung unserer Stadt einen erheblichen Impuls verleiht.“

Das Zukunftszentrum soll Interesse an den Fragen zur Deutschen Einheit wecken und einen Dialog zum besseren gegenseitigen Verständnis bieten. Hier sollen Menschen aus ganz Europa zusammenkommen und gegenseitig voneinander lernen und verstehen. Mit den Erfahrungen aus Umbrüchen in der Vergangenheit sollen kommende Herausforderungen, wie die Digitalisierung, gemeistert werden. Das Zukunftszentrum wird zu einer Denkfabrik für gesellschaftliche Umbrüche und soll Impulse für eine gemeinsame Zukunft liefern.

Alles aus Holz

Mercer Stendal im Norden Sachsen-Anhalts, mit rund 500 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region, etabliert sich als Zukunftsstandort der Bioökonomie, indem es den Wandel von fossilen zu biobasierten Lösungen aktiv vorantreibt. Als eine der größten Zellstofffabriken Kontinentaleuropas setzt das Unternehmen auf den nachwachsenden Rohstoff Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Mercer Stendal produziert nicht nur Zellstoff für die Papierindustrie, sondern gewinnt auch wertvolle Bioextraktstoffe wie Tallöl, Terpentin und Methanol. Diese dienen als erneuerbare Alternativen in der chemischen Industrie etwa für Farben oder Biodiesel. Zudem erzeugt das Werk Bioenergie aus Holzresten und versorgt sich autark mit Strom und Wärme, wobei Überschüsse als Grünstrom ins öffentliche Netz eingespeist werden.

Durch konsequente Forschung und Entwicklung sowie in Kooperation mit führenden Instituten verbessert Mercer Stendal stetig seine Prozesse und Produkte. Werksleiter Dr. Martin Zenker: „Unser Ziel ist es, Holz als wertvollen, nachwachsenden Rohstoff optimal zu verwerten und die eigene wie auch die CO2-Bilanz unserer Kunden zu optimieren.“ Ein wegweisendes Beispiel für eine CO2-neutrale und kreislauforientierte Wirtschaft, die Ökonomie und Ökologie erfolgreich verbindet.

Vorreiter der Wasserstoff-Technologie

Es ist überraschend still in der etwa fußballfeldgroßen, blitzsauberen Montagehalle. Nach einem festgelegten Raster stehen auf dem Boden dutzende schneeweiße Metallquader. Die kleineren haben ungefähr die Abmaße eines Kleiderschranks, die größeren eher die eines Lkw-Aufliegers. „Wir produzieren hier Prüfstände für Elektrolyseure und Brennstoffzellen“, erklärt Dr. Ingo Benecke, Geschäftsführer der Horiba FuelCon. Brennstoffzellen treiben mit Wasserstoff Pkw oder Lkw an, gelten als umweltfreundliche Zukunfts-Chance der Automobilität. Elektrolyseure stellen, quasi im umgekehrten Prozess, grünen Wasserstoff aus Wasser her. Dafür verwenden sie überschüssigen Strom aus regenerativen Energien.

Das Unternehmen, zwei Werkhallen hinter futuristischer Fassade im Technologiepark von Barleben (Landkreis Börde), hat sich vom StartUp, einer Ausgründung der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität, zu einem Weltmarktführer der Wasserstofftechnologie gemausert. 2018 stieg die börsennotierte japanische Horiba-Gruppe ein, investierte 30 Millionen Euro in den Neubau. Drei Jahre später schon stand das neue Firmengebäude.

„Zu unseren Kunden zählen weltweit operierende Autokonzerne wie Volkswagen oder BMW oder auch Energieversorger“, sagt Benecke. Sie brauchen die Prüfstände aus Barleben für ihre Brennstoffzellen- oder Elektrolyseur-Produktion. Benecke: „Wir stellen praktisch die Spaten für die Goldgräber her.“ Nach dem Baukasten-Prinzip montieren 250 Mitarbeiter, darunter zahlreiche internationale Fachkräfte, für jeden Auftrag maßgeschneiderte Prüfstände.

„Der Wasserstoffmarkt wächst stetig und wir sind in der Lage, unsere Produktionskapazitäten entsprechend zu erweitern“, sagt Ingo Benecke. Bis zu 400 Kollegen könnten in Vollauslastung im Mehrschichtbetrieb Prüfstände für die ganze Welt produzieren. Der Technologiepark Ostfalen Barleben grenzt an den Norden der Landeshauptstadt. Inzwischen haben sich neben der A2 knapp 150 innovative Unternehmen angesiedelt - Zukunfts-Technik aus der Börde für die Welt.

Chemie im Forschungs-Modus

In Merseburg entsteht gerade der Zweitstandort für das vom Bund geförderte Chemie-Großforschungszentrum CTC (Center for the Transformation of Chemistry). Die Trägergesellschaft wurde im Sommer 2025 gegründet. Gesellschafter sind der Bund sowie die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Landesregierung billigte zudem die kostenfreie Nutzungsüberlassung eines knapp drei Hektar großen Grundstücks auf dem Campus der Hochschule Merseburg, auf dem das CTC voraussichtlich bis 2030 ein Forschungsgebäude errichten wird. Gründungsdirektor Prof. Peter Seeberger erklärt die technologische Dimension der Forschungseinrichtung: „Wir denken die chemische Industrie komplett neu. Während in der Vergangenheit erst auf Kohle, später auf Erdöl und Erdgas gesetzt wurde, müssen wir in Zukunft auf Kreislaufwirtschaft und Recycling bauen.“

In das CTC, das unweit von Merseburg, im sächsischen Delitzsch seinen Hauptstandort hat, werden insgesamt 1,25 Milliarden Euro investiert, bis zu 38 Millionen kommen dabei aus Sachsen-Anhalt. Von den insgesamt 1.000 Jobs sollen bis 2038 etwa 300 in Merseburg entstehen. Die Wahl fiel nicht zuletzt auf Merseburg wegen der Anbindung zur Hochschule, die passende Studiengänge und Forschungsschwerpunkte bietet. Wissenschaftsminister Armin Willingmann: „Die Region um Merseburg zählt weltweit zu den attraktivsten Standorten für die chemische Industrie. Mit einer großartigen Vergangenheit – und einer großartigen Zukunft.“

Startup-Schmiede Weinberg Campus

Der größte Technologiepark Mitteldeutschlands bekommt weiteren Zuwachs. Für 16 Millionen Euro, davon 14,7 Millionen Euro Fördermittel aus der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), entsteht am Weinberg Campus in Halle (Saale) ein neuer Innovation Hub des Technologie- und Gründerzentrums Halle (TGZ). Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze: „Das wird das Leuchtturmprojekt für die Startup-Szene im Land.“ Auf drei Etagen ist Platz für Werkstätten, Multifunktionslabore, Büros und Co-Working-Flächen. Die Eröffnung ist für das 2. Halbjahr 2026 geplant.

TGZ-Geschäftsführer Dr. Ulf-Marten Schmieder: „In den kommenden Jahren bauen wir hier eine hochmoderne Infrastruktur für Startups aus unseren Kernbranchen Life Sciences, Health Technologies und Green Economy. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle.“

Auch der zweite Schritt in der Campus-Entwicklung ist bereits fest eingeplant. Bis Ende 2029 sollen mit dem Business Development Center und dem Center for Sustainable Materials zwei neue High-Tech-Laborgebäude entstehen, in denen junge Wachstumsunternehmen angesiedelt werden. Geplant sind Investitionen in Höhe von etwa 150 Millionen Euro. Ziel ist es, langfristig ca. 1.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. Dafür sind internationale Wahrnehmung und eine professionelle Betreuung der Start-ups unabdingbar. Zu diesem Zweck wurde mit Unterstützung des Landes u. a. der Startup Elevator Saxony-Anhalt etabliert. Zudem ist der Weinberg Campus seit September 2024 als de:hub Life Science & Bioeconomy Teil der Digital Hub Initiative der Bundesregierung.

Die geplanten Neubauten befinden sich in prominenter Nachbarschaft: Seit 1990 siedelten sich auf dem Weinberg Campus neben den naturwissenschaftlichen Instituten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und 100 technologieorientierten Unternehmen auch Einrichtungen wie das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IWMS), das Helmholtz-Center für Umweltforschung (UFZ), das Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) oder das Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik an. Über 6.000 Arbeitsplätze sind hier entstanden, zudem forschen und lernen hier rund 8.000 Studenten.